プラネットが選ばれる理由

理由1

快適な空間をつくる自在なグリーンレイアウト

限りある室内空間において人が活動する上では、当然その目的を達成するために活動するのですが、その空間に設置される植物はその活動を妨げず、より良いものにしていくことが求められます。人の営みを物理的に妨げず、かつ人の活動にプラスの効果をもたらすという、相反する要素をきれいにまとめていくというレイアウトが重要になります。

- 従来は…

-

- ■ 従来は、床置きの植物が、アクセントのように点在するような配置が一般的でした。

- ■ 植物を栽培するために必要なプランターは、いわゆる置き鉢のみでした。

- ハイドロカルチャーなら!

-

- ■ 壁面緑化や天井緑化等、点ではなく線や面による緑化が可能になります。また従来の置き鉢を加えることで、導線に配慮しつつも、奥行きのある立体的な緑あふれる空間を作り出せます。

- ■ 様々なレイアウトに対応するため、ハイドロカルチャーに対応する当社独自の緑化システムを開発しました。

壁面緑化

天井緑化

グリーンパーテーション

理由2

より清潔な空間をつくるハイドロカルチャー

室内をきれいに保つためには、その原因となる、有機物を除くことが重要ですが、土は有機物の塊です。一般的な自然環境ならば、土のバランスが微生物などにより適切に保たれますが、室内においてはこのバランスが崩れ、デメリットが発生しやすくなります。そのため、室内環境でも適切に管理できる土に代わる栽培方法の確立を進めてきました。

- 従来は…

-

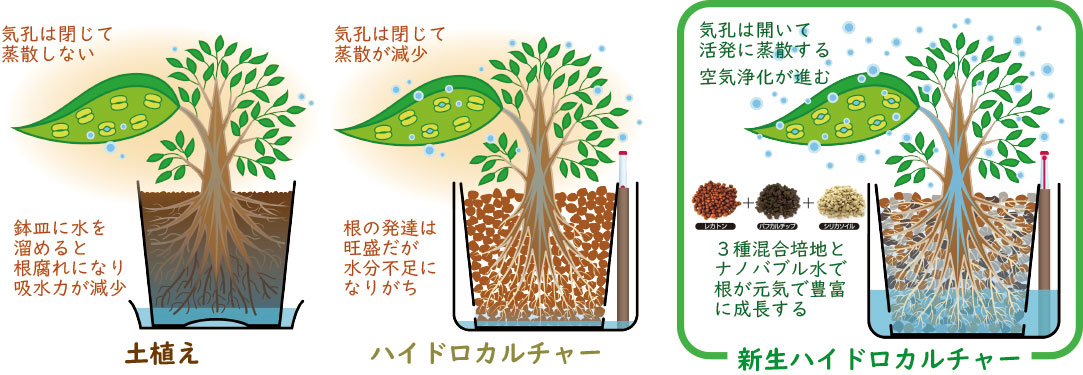

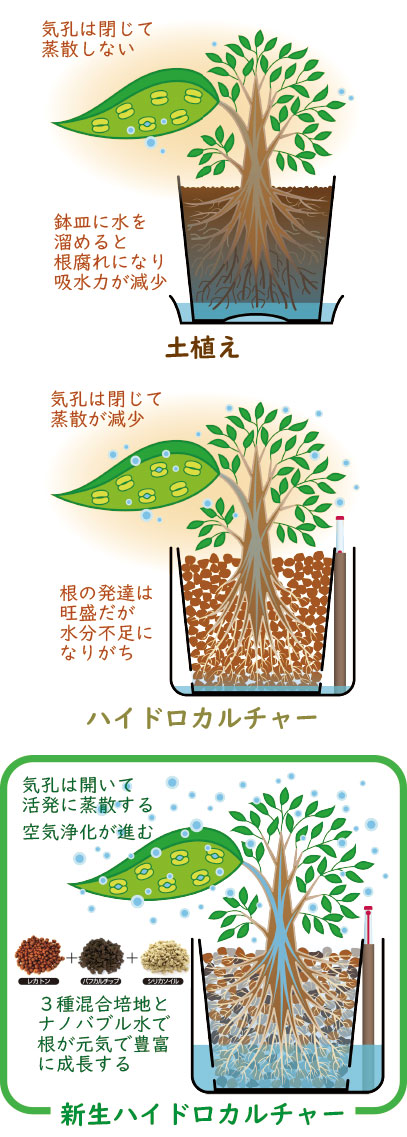

- ■ 土の場合、水が流れないように底面に受け皿を置く必要があります。この受け皿へ土が給水の度に流れ出し汚れる為、放っておくと、カビの温床になる可能性があります。

- ■ 土の中にあった植物に必要な栄養素はやがて失われ、劣化し植物の根の成長を阻害します。そのため定期的な植え替え、又は交換が必要となります。

- ■ 土の中には、微生物または虫が潜んでいる可能性があります。

- ハイドロカルチャーなら!

-

- ■ 底面に水を溜めて管理するため、鉢皿が不要の為汚れません。受け皿の問題が根本的にありません。

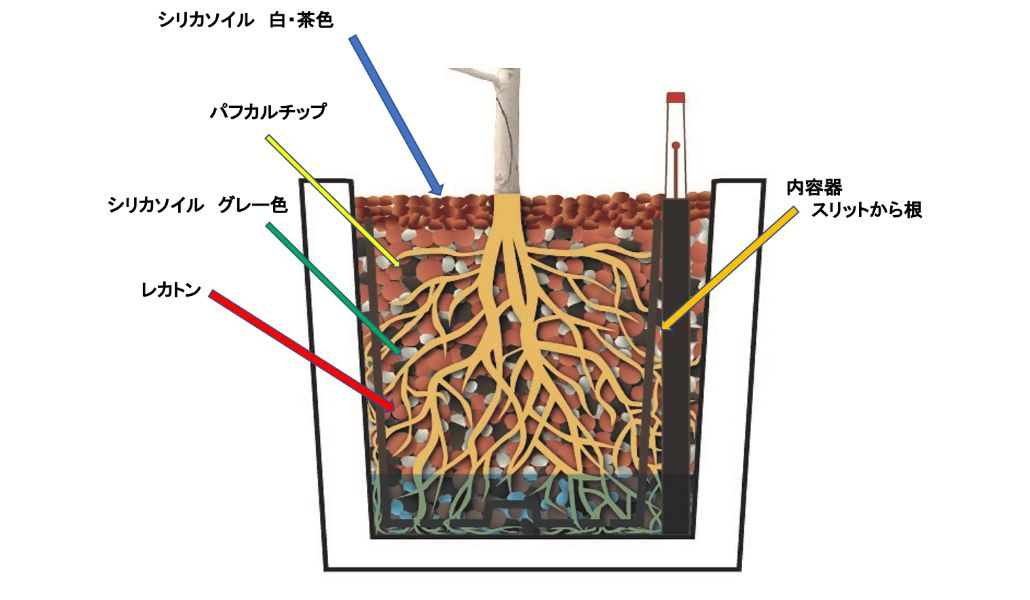

- ■ 植え込み材として用いられるレカトンをはじめとする素材の多くは無機質で経年劣化せず、いつまでも植物の根の成長を促し続けることができます。

- ■ ハイドロカルチャーは無機質なので、土と比較すると虫が潜む可能性が少なく済みます。

ハイドロカルチャー栽培と土耕栽培の比較

| 土耕栽培 | ハイドロカルチャー栽培 | |

|---|---|---|

| 生育管理 |

|

|

| レイアウト |

|

|

| 植物の健康 |

|

|

| 臭い・ 虫の発生 |

|

|

植物が空気をきれいにすることは一般的に知られていますが、具体的には、植物の蒸散という働きが関わってきます。植物は必要な水分や栄養素等を多くの水分と一緒に葉や茎などへ運びます。運搬の役割を終え、余った水分は葉の裏にある気孔という器官から外に放出され、新たな外気を取り込みます。

取り込まれた外気には、二酸化炭素以外にも様々な物質が含まれており、これらは根に送られ分解されます。そしてまた水と共に運ばれ、運ぶ役割を終えた水分がまた気孔から放出されるというサイクル繰り返します。

この蒸散の働きにより放出される水分は、蒸留水と同じきれいな水分であり、このことから自然の加湿器とも考えられます。

ハイドロカルチャーによる蒸散能力は土植えの植物よりも格段に高く、植物の持つ空気浄化機能を最大限に引き上げることができます。

理由3

自社農園による植物生産の必要性

ハイドロカルチャーに室内管理上のメリットがあるとしても、市場には、ハイドロカルチャーによる植物栽培を行う生産者はありませんでした。ハイドロカルチャーを進めていくには、新しい生産方法や設備やその関連資材など、単に植物生産にとどまらず、設備や様々な資材が必要ですが、土の植物をつくる方がずっと簡単だったからです。

しかし、当社はハイドロカルチャーの様々なメリットに着目し、土の栽培からハイドロカルチャーの栽培への切り替えを進めました。

- 従来は…

-

- ■ 観葉植物のレンタルを行う事業者の大半は、植物を様々なところから仕入れています。生産者と生産方法は様々で、生産する土地や土の仕様、肥培管理や農薬散布等については、不明瞭な点が多く、それを深く知ることができません。その為、同じ品種でも使っている土質が違うため水管理等も異なる場合があります。

- プラネットなら!

-

- ■ ハイドロカルチャーの特性に合わせた専用の栽培設備と資材を用い、専門のスタッフが用途に合わせ様々な植物を適切に生産・管理しています。また、植物に不調があるようならば、その特性や問題点を見直し、さらなる品質向上や新しい栽培技術の発展に役立てています。

理由4

専門スタッフによるメンテナンス

土の場合は、植物にとって十分な水管理や、土壌管理をし続けることが難しく、一定期間で交換する必要があります。そうすると、植物を運ぶための輸送トラックなどが都度必要になり、排ガスや廃熱などの環境負荷がかかりやすくなります。

ハイドロカルチャーは、土と管理方法が異なるため、ハイドロカルチャーの知識と経験を持ったスタッフがメンテナンスを行います。電車等の公共交通機関を積極的に利用し、環境負荷をかけないよう心がけています。

また、ハイドロカルチャーの場合は、その場所で永く生長できるようにメンテナンスを行います。作業終了時に以前の状態から変化があれば、管理状態を画像で記録することで、植物の状況をお客様と社内で共有し、適切に対応できるようにしています。

- 従来は…

-

- ■ 一定期間で交換が必要

作業にはトラックの利用が必要

報告は対面、もしくは紙による作業報告

- ■ 一定期間で交換が必要

- プラネットなら!

-

- ■ 永く育つ植物で一定期間での交換は不要

公共交通機関を積極的に活用した、環境負荷の低減

作業内容ををWEBで記録、お客様と社内で共有できます。

- ■ 永く育つ植物で一定期間での交換は不要